“译”师风采 | 缪君副教授《阿布扎比卢浮宫袖珍参观指南》

《阿布扎比卢浮宫袖珍参观指南》中文版本近期面世,该书的翻译工作由我院缪君副教授负责。阿布扎比卢浮宫是阿拉伯世界首家国际性综合博物馆,也是法国卢浮宫博物馆与阿联酋之间的文化合作项目,旨在通过展示来自全球各地的艺术品,彰显人类文明的多样性和共通性。

(缪君,巴黎三大ESIT &ILPAG翻译学博士,硕士生导师,欧洲研究中心研究员)

(《阿布扎比卢浮宫袖珍参观指南》中文版本封面)

介 绍

阿布扎比卢浮宫博物馆,借助其跨文明、跨地区、跨时代的创造性叙述及独特的展览方式,积极倡导文化间的对话,诚邀参观者以全新视角来审思我们人类。

本馆藏品规模在阿联酋区域内首屈一指,且仍在不断充实中;藏品涵盖数千年人类历史和文明,不仅包括史前工具与物品、宗教文本和标志性绘画,还有诸多当代艺术作品。此外法国合作机构以及国际和区域博物馆所提供的外借展品,更是极大丰富了本馆的馆藏。

本袖珍参观指南将引导大家参观各展厅,突出介绍每个主题下不同文明的代表作,让大家领略阿拉伯地区首座世界级博物馆之精髓。

(参观指南目录)

与缪君老师的对话

问:请问老师,为何阿布扎比卢浮宫会找到您来负责导览的中文译本?

答:《阿布扎比卢浮宫袖珍参观指南》这一翻译项目始于2020年,其实应该得益于之前与法国巴黎卢浮宫博物馆的长期合作。2015年,我收到巴黎卢浮宫文献资料与编辑服务部寻求法汉笔译工作者的邮件,并要求进行翻译测试。当时我的翻译译稿可能比较“活”,为此得收到一份反馈较低的评审。不过我对相关反馈一一进行了解释,并说明了背后翻译策略选择的缘由,尤其是对行文逻辑方式修改进行了佐证。由此我获得相关翻译负责人的信任,开始着手进行卢浮宫藏品中文语音导览解说词的校对与部分翻译工作。这项工作颇具挑战,因为语音导览的解说既要保持博物馆内容的严谨与知识性,又要兼顾听众的不同文化水平尽可能雅俗共赏。可能是对我翻译工作质量以及态度的认同,随后2018年,我又负责了卢浮宫票务系统及官网部分页面的中文翻译工作,这次的工作的特点在于,不仅仅是文字内容的翻译,也需特别注意网站界面说明文字的翻译,例如菜单和按钮的文字要简洁明了,并且与中文互联网的惯用词汇保持统一。

问:阿布扎比卢浮宫是怎样的一所博物馆?

答:阿布扎比卢浮宫是阿拉伯世界首个全球性博物馆,该项目是基于2007年法国与阿布扎比之间的一项协议,法国同意为期30年内提供卢浮宫名称、艺术品借展和文化支持。这一合作标志着法国文化影响力的全球扩展,也体现了阿联酋在文化和艺术领域的雄心。也源于另一层机缘巧合,阿布扎比卢浮宫由著名法国建筑师让·努维尔(Jean Nouvel)操刀设计,而我也恰好曾经为他的一些项目做过翻译。

问:翻译这本导览,您遇到最大的困难是什么?

答:这本参观指南的翻译工作的确不轻松。尽管书名有“袖珍”二字,内容却相当丰富,洋洋洒洒有180多页,对古今中外多件艺术藏品的图文并茂的描述和评论,跨越了从中东到欧洲、从亚洲到美洲的多个文化与时代,如同一部小的人类艺术简史,需要译者对艺术有多的了解和热爱。

此外,阿布扎比卢浮宫的布展方式也与众不同,不同于按照常见的历史时间线式的展示顺序,也不是以地域国别来分类展出,而是重新解构了时间和地区,以叙事对话的方式,把展品分别糅合进十二个主题:例如普世宗教信仰、丝绸之路、全球化等等。这就要求译者需要有充分的历史文化背景知识,才能把握好各种主题的阐述。

该导览用法语撰写,出版有其他4种语言版本(中、英、俄、阿),意味着4种语言的翻译需要齐头并进,为此,各个语言版本的译者还需与阿布扎比卢浮宫翻译部门及导览编辑部们负责人保持充分的沟通。由于疫情的影响,项目在2021-2022年期间一度中断。而在项目重启后,又面临着三分之一原文内容替换、多个版本叠加、时间不足等诸多问题。这要求译者要有足够的耐心,一方面要与相关人士进行及时沟通,另一方面还需要自己逐一排查内容确保使用最新版本。

此外我最先获得的是导览文字版本的书稿,没有相对应的图片。为此有时为了获得与原文内容相关的一点信息,或求证一个很小的知识点,我不得不在网上进行各种文献资料的查找,进行图片的检索,所以翻译进度出奇地慢,加上自我校对,所以平均一天下来翻译速度仅有800-900字。

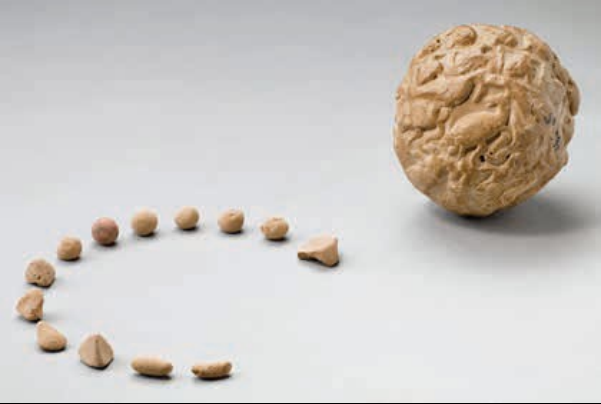

比方说有一件展品的法语名称:“Bulle scellée et jetons de comptabilité”,字面意思是“带着密封印的小球和记账用的筹码”,虽然看了说明文字,但是始终无法想象记账用的筹码能与一个带着密封印的小球有何关联,直到看到图片后才明白3000多年前在美索不达米亚南部原始城邦中所居住的人类智慧。

“他们会使用小石子作为记录谷物、织物还有牲口等商品交易的筹码,把它们嵌入在空心泥球中。等到商品交付时,再将粘封球打破,用来检验货物数量的完整性。之后为方便阅读,人们直接在球上印压上记号。于是我修改了先前的翻译名称最后确定为“泥封球与代筹”。(p.32)

问:您在导览中对哪些作品留有最大的印象?

答:其实入选到《导览》中的作品,对阿布扎比博物馆来说都具有重要意思,堪称馆藏珍品。如达·芬奇的《光的见证》、《蓝色古兰经》、克莱因的蓝色《人体测量》图等等,还有不少来自中国的器物,制作工艺高超,蕴含着无数智慧,均让人感叹不已。

不过让我触动最深的是马克·夏加尔的作品《黑暗与光明之间(狼狗之间)》(1938-1943年)。单单从画面来看似乎有些诡异,一对男女占据画面的右半边,左下角有只鸡,抱着丑陋面相的婴儿,再远处是矮小简陋的平房。

“蓝色面孔的男子,以及从一片红色中浮现出来、不具身躯的白色的面孔,构成画家与贝拉的双重肖像,并共同组成流亡画家念念不忘的法国蓝、白、红三色国旗。面孔合二为一,画家的手指换成了画笔,灰色襁褓中的孩子被左边的公鸡抱住,这些都是生活感受与共同经历。薄薄的黄色月牙,赋予这幅夜景更浓厚的故事色彩。……没有身体的女子脸庞浮现在充满活力的红色中,与画家脸庞自然融合。远处雪下的村庄是童年在维捷布斯克所居住的棚户区。”(p.158-159)

而导览中对此画的解释,让我明白了背后的故事,以及夏加尔为何描绘那梦幻般的风景,而那些由半人、半动物、半物体的复合生物,所呈现的并非事实,表现的是象征义,用于呈现画家内心中的挣扎与无奈。

问:您觉得翻译项目这个,对我们有些什么启发?

答:通过这个翻译项目,我也深刻地感受到,博物馆和美术馆中的中文翻译在世界范围内越来越普遍,也得到越来越多的重视。作为译者以及翻译教学工作者,如何通过翻译,促进东西方文化的交流与对话,进一步扩大中文的文化影响力,都是值得我们去思考的问题。

自从接触博物馆翻译后,我个人便对各种博物馆的文本及其翻译版本开始多加留意,并收集了一些语料进行研究,并作为研究生学习翻译的素材与途径。如各种大型艺术展览的导言、策展说明,包括展品的翻译,特刊书籍等等。2022年我指导了研究生就中外博物馆展馆展览的英文前言翻译开展了语料库考察,研究呈现出许多很有意思的结果。

就翻译这项职业,目前仍没有受到重视,常误解为简单、缺乏创造力的工作。在大模型人工智能问世后,更有人认为机器翻译会替代人工翻译。但要知道,机器翻译虽然在字面上能够进行精准地字对字翻译,但文字背后那些关联意识形态、文化内涵、情感价值以及交流目的,仍需要专业的人士去呈现和把握。这其实也给我们从事翻译教学的老师提出更高的要求,不仅仅培养掌握外语水平高的学生,更要培养适应市场需求、具有多项专业知识储备与应变、沟通能力的译者。

虽然为这本导览的中译本花费了我不少时间与精力,但译文仍存在瑕疵,希望大家在阅读时不吝指正。此外在排版方面。可能由于阿布扎比出版方的设计师对中文版式并不熟悉,所以造成了一些错排与谬误,期待再版时能够更加完善。特别感谢牵线搭桥的王老师,博物馆的陈老师,以及朋友王老师和赵老师的协助。也特别感谢我的先生向宇,作为艺术工作者的他,协助修订了书中艺术史相关的资料内容。

(图片及引文来自《阿布扎比卢浮宫袖珍参观指南》@阿布扎比卢浮宫2024年)